平安時代の女性用装束である「十二単(じゅうにひとえ)」は季節に応じてさまざな色の袿(うちき)を重ねます。美しい色の袿を重ね着して、ひとつの装束を完成させる・・といったイメージです。それは「襲の色目」と呼ばれ、春には春の色を、冬には冬の色といったパターンがあります。

この記事では、十二単の襲の色目を通して日本の伝統的配色についてまとめてみました。

十二単の基礎知識

十二単(じゅうにひとえ)とは、平安時代の10世紀から始まる女性用の装束である。日本の装束のひとつ。

本来十二単とは袿を重ね着した重ね袿姿を呼んだ名であったが、後世の俗語で五衣唐衣裳を指す場合が多い。

(wikipedia/十二単)

五衣唐衣裳というのはお雛様を思い浮かべて頂くとわかりやすいと思います。

ちなみに十二単と言っても12枚重ねているわけではありませんよー!上記リンク先wikiにもあるように最初は枚数に決まりはなかったようですが、室町時代には一般的に5枚になりました。

重色目

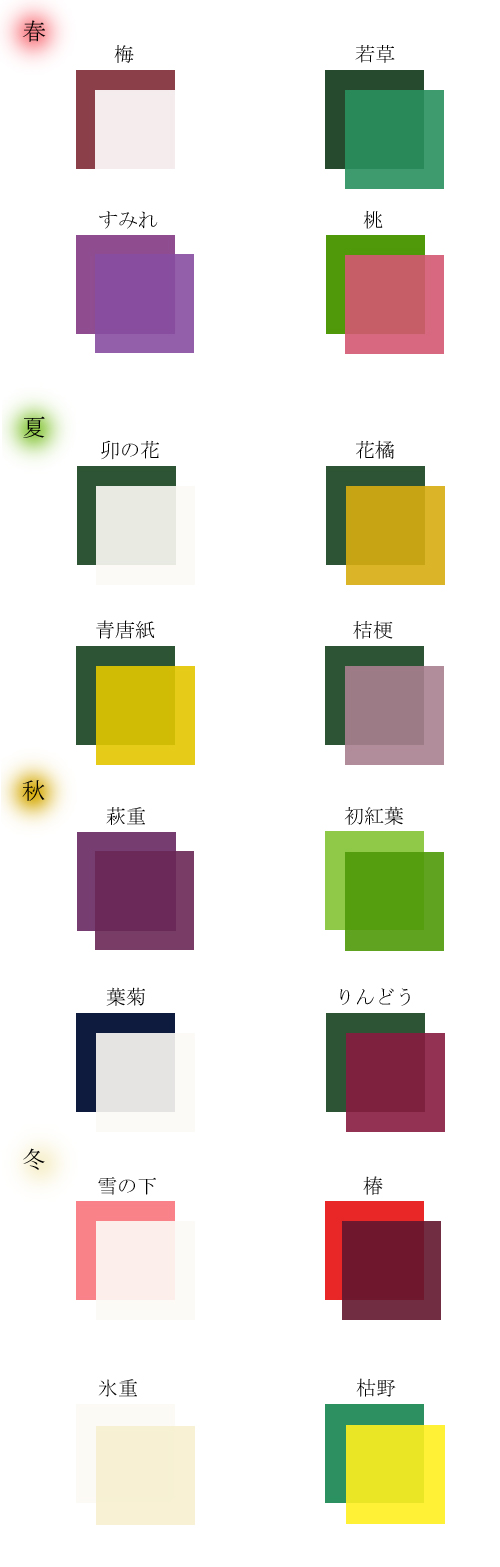

袿の表地と裏地の透ける組合わせを「重色目」と呼びます。春夏秋冬それぞれのカラーがあります。

ここではその一例を紹介します。

※伝統色は紅など植物から色を染めていたものがあり、厳密な色の定義ありません。参考程度にご覧下さい。また、緑系の色も当時の表現に合わせて青としています。

- 春

梅(表:白、裏:蘇芳)、若草(表:淡青、裏:濃青)、すみれ(表:紫、裏:淡い紫)、桃(表:淡紅、裏:萌黄) - 夏

卯の花(表:白、裏:青)、花橘(表:枯葉、裏:青)、青唐紙(表:黄色、裏:青)、桔梗(表:二藍、裏:青) - 秋

萩重(表:紫、裏:二藍)、初紅葉(表:萌黄、裏:薄萌黄)、葉菊(表:白、裏:紺青)、りんどう(表:蘇芳、裏:青) - 冬

雪の下(表:白、裏:紅梅)、椿(表:蘇芳、裏:赤)、氷重(表:鳥の子、裏:白)、枯野(表:黄、裏:淡青)

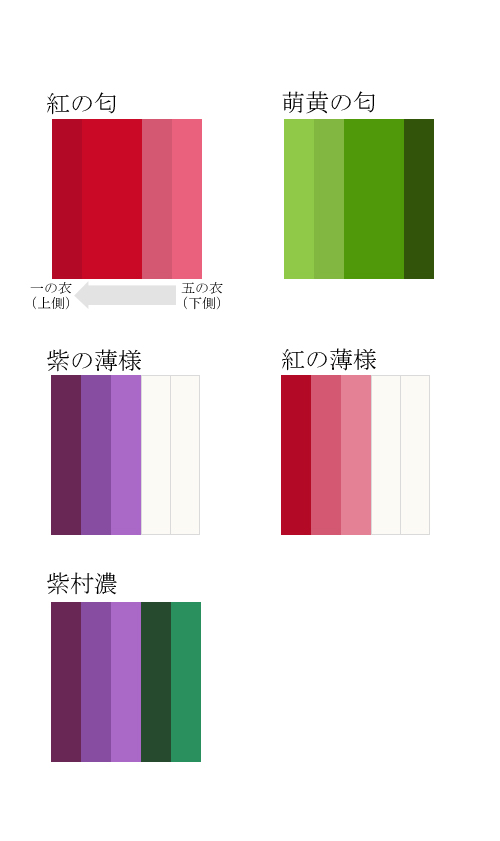

襲色目

十二単は小袿や唐衣(からぎぬ)など上に重ねる着物を少し短く仕立てる事で綺麗に色の重なりを見せていました。その下に袿を5枚程度重ねるのですが、この重ね合わせの事を「襲色目」と言います。「匂い」=グラデーション、「村濃」=斑など重ね方のパターンがいくつかあります。

-

下記参考サイト様から五衣のカラーコードお借りしました。とっっても綺麗にまとめてありますので、襲色目について気になる方は是非どうぞ。

- 参考:日本の伝統色の組み合わせ、襲色目(かさねいろめ)の色コードまとめ

- 匂い

同系色の色合いで徐々に薄くなる(または濃くなる)組み合わせ。グラデーション

紅の匂、萌黄の匂いなど - 薄様(うすよう)

同系色で下へいくほど淡くなり、下2枚と単が白

紫の薄様、紅の薄様 - 村濃(むらご)

ところどころ濃い・薄いを作って斑にする

2013/10/02:追記 十二単のカラーコードをAdobe Kulerに登録しました。宜しければ合わせてご覧下さい。

襲色目をweb制作に取り入れてみる

最後に襲色目を取り入れたサンプルを作ってみました。十二単の知識が無くても無意識に取り入れている技法が多い気がします。参考になるのかどうか・・・。

Japanese style web design いろはクロス

Japanese style web design いろはクロス

コメントを残す